Le territoire n’est pas, a priori, un mot du graphisme ou du design d’objet. Pourtant, ce mot et son champ sémantique habitent nos pratiques. Au fil des lectures, des recherches, nous avons identifié des regards singuliers que nous avons voulus recouper. Cet article résulte d’une série d’entretiens téléphoniques ou par emails avec Pierre Donnadieu (1), Annick Lantenois (2), Franck Leibovici (3), Philippe Rekacewicz (4), Gilles Tiberghien (5) et Paul Virilio (6). Nous avons découpé et classé ces propos de manière à dresser et organiser un espace où les notions abordées entrent en relation, se complètent ou entrent en conflit. Cette compilation dessine un territoire où évoluent graphisme et design sans qu’ils soient finalement centraux et découvre les enjeux et sens de cette notion-outil.

Aperçu de la mise en espace des textes dans Azimuts 33.

LÉGITIMITÉ

Paul Virilio – Le design a une légitimité à s’occuper de territoire à condition de faire entrer la notion de trajet et pas seulement la signalétique. En philosophie, entre l’objet et le sujet, il manque le trajet. Quelque part, la notion de territoire réfère au continuum, à l’espace-temps, donc au trajet. Il me semble qu’il y a là un terrain extraordinaire pour le designer, le terrain de la trajectographie. La question du mouvement et de son accélération amène la nécessité du passage de la géographie à la trajectographie. Il y a une grande légitimité à s’embarquer sur le terrain de la mobilité, de l’hyper-mobilité et même de l’inertie, l’inertie du temps réel. Le rapport entre l’homme et l’objet est un problème de designer. Il faudrait l’élargir à une recherche sur le rapport entre l’homme et son territoire. L’objet joue un rôle d’intermédiaire aussi bien dans le trajet visuel que dans le trajet corporel. On est bien d’accord que la télévision est un trajet, la vision à distance est un trajet et j’ai même souvent dit que la première machine de vitesse, c’est le télescope et la longue vue ; donc ce qui se trafique en ce moment avec Hubble qui veut voir l’origine du monde, c’est un phénomène qui commence avec Galilée, c’est une machine de vitesse de la vision qui va esquisser les machines de télé-vision. Il y a là quelque chose de très important, aussi bien dans le domaine corporel, c’est-à-dire le déplacement des corps et des objets, que dans le déplacement du point de vue. C’est pour cela que j’ai intitulé un de mes livres L’Art à perte de vue (7), ce que les gens n’ont pas compris. Beaucoup ont pensé à l’aveuglement, mais ce que je voulais dire c’est le contraire : la téléobjectivité. Le fait de voir au-delà de son champ de perception est un trajet déterminant. On le voit avec l’importance politique de Google à travers Google Earth et Google Street View. Il y a là quelque chose qui touche à l’immatériel, c’est l’une des réalités de l’époque et de l’avenir.

Pierre Donnadieu – Le « design » est un mot anglais qui est identique au mot « conception ». Sachant qu’il y a la notion de dessin et celle de désignation au sens de « nommer » (connaître ou reconnaître quelque chose de perceptible). Le design, c’est créer des formes. À ce titre-là, les paysagistes, du moins les concepteurs, peuvent se prétendre spécialistes du landscape design. La légitimité du design se comprend très bien quand on extrapole du design d’objet vers le design d’une place, d’une rue, etc., mais extrapoler au territoire devient beaucoup plus difficile parce qu’il n’y a pas de légitimité à ce que le designer s’empare de toutes les formes que les habitants, les touristes, perçoivent. A priori, il n’y a pas de légitimité, sinon l’idée que chacun aurait besoin de voir un espace fait pour lui. Pour un objet c’est facile, tandis que fabriquer les formes de l’espace vécu en tant que produits d’un projet est beaucoup plus difficile. À ce moment-là, le projet de territoire perçu comme paysage peut très bien se concevoir à travers un projet de paysage. Ce projet sera le travail d’un designer à condition qu’il fasse l’objet d’une gouvernance. La production des formes ne peut pas entièrement passer par le dessin du designer. Elle nécessite l’intervention des différents acteurs publics, privés, habitants, etc. La conclusion, c’est que la légitimité du designer dans le territoire n’est pas évidente.

TERRITOIRE

Pierre Donnadieu – La notion de territoire a deux sens. En géographie, tout d’abord, c’est une division administrative de l’espace vécu. Il y a des territoires comme les nations, les régions, les départements, les communes. Ce sont des espaces sous l’emprise de pouvoirs administratifs. La deuxième définition est principalement issue des sciences sociales. Quand on dit qu’on vit dans un territoire, on parle d’un espace pour lequel on a un attachement. On appartient à un territoire national. On se sent Français, parce qu’il y a cette notion d’appartenance. On peut se sentir Breton ou Corse, il y a la même notion d’espace d’attachement, qui peut être un espace administratif ou complètement indépendant de l’administration. Quelqu’un qui est sur un banc peut en faire son territoire. Le territoire est, à ce moment-là, l’espace d’une ou de plusieurs personnes. D’où la notion de territorialité exclusive ; avec tous les problèmes de conflits, de guerres, liés à la délimitation du territoire.

UNE VISION DU MONDE

Philippe Rekacewicz – La carte n’est en rien une représentation de la réalité. Il n’existe pas de représentation officielle, admise par tous, du découpage politique du monde. Chacun a sa vérité et ses arguments. Il n’existe pas de règles ni d’autorité délivrant des solutions faciles. L’ONU, souvent prise entre plusieurs feux, prend toujours le soin d’indiquer sur les cartes que la représentation des frontières est symbolique et ne relève pas de sa responsabilité. La Chine vue par la Chine ne se superpose pas à la Chine vue par l’Inde. Les différentes visions nationales et internationales expriment la sensibilité des peuples, la perception que ceux-ci ont des sociétés humaines et de leur mode d’organisation spatiale.

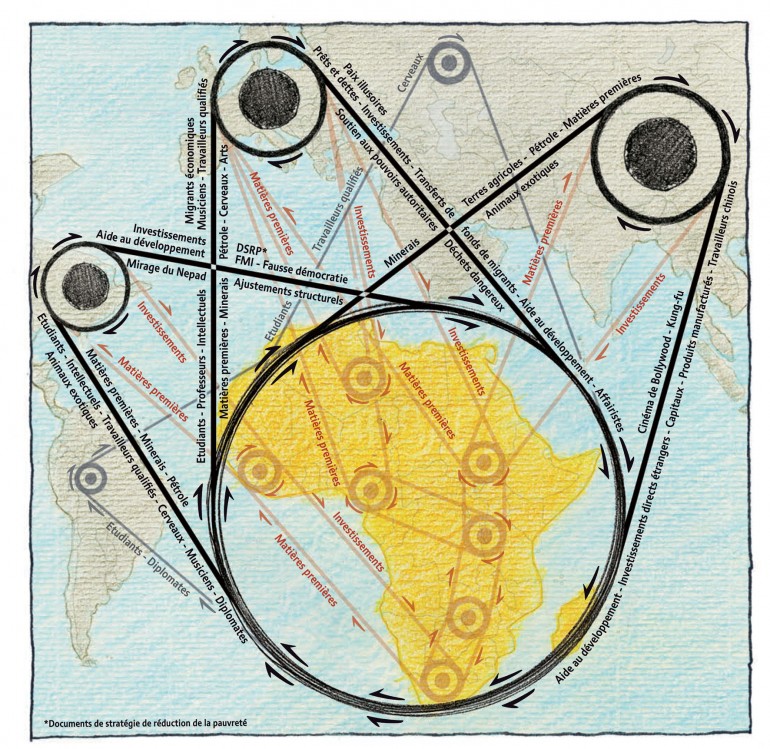

Philippe Rekacewicz, La Grande Roue, Par une machinerie symbolique, cette carte montre que, dans le cadre des plans d’ajustement structurel imposés par le Nord, les échanges ne se limitent pas à du pétrole et des minerais mais s’inscrivent dans un processus plus large d’échanges économiques et financiers inégaux et scélérats. La carte dépasse son rôle d’expression spatiale d’un phénomène pour participer au dévoilement d’une stratégie politique. < http://blog.mondediplo.net/visionscartographiques > © Philippe Rekacewicz

QUASI-OBJET

Franck Leibovici – Le terme de « quasi-objet » a été inventé par Michel Serres et développé par Bruno Latour. On peut dire, par exemple, que le trou dans la couche d’ozone est un phénomène physico-chimique. Mais c’est aussi le résultat d’une politique industrielle, d’une économie, d’un ensemble de pactes (ou de non pactes) écologiques. C’est aussi tous les textes qui ont élaboré cette notion d’un point de vue conceptuel (il a bien fallu inventer cette représentation de la « couche » et du « trou » dans la « couche »). Un quasi-objet, c’est cela : quelque chose qui se trouve à la jonction de toutes ces disciplines – biologie, physique, politique, économie, droit, littérature, etc. et qui se dissoudrait, qui disparaîtrait si on essayait de le réduire, de le rabattre vers une de ces disciplines, en exclusive. Par exemple, si on disait que le trou dans la couche d’ozone est un phénomène purement physico-chimique, on raterait le fait qu’il est le résultat de révolutions industrielles sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Comment donc représenter ces quasi-objets, c’est-à-dire comment représenter ces complexes qui n’existent que dans l’articulation de différents mondes ? Il me semble que suivre les circulations de certains éléments entre les différentes couches ou cartographier les différents mondes qui se rencontrent dans la fabrication de ces complexes est la seule façon de retrouver une vision panoramique, ou plutôt de comprendre la génération dynamique de ces quasi-objets. Quand vous avez fabriqué la représentation d’une chose qui n’en possédait pas auparavant, cela ne signifie pas que cette chose devait par nature être représentée de cette façon-là. Cette représentation est donc à historiciser (à un certain moment, une représentation pertinente de la chose était ainsi, etc. puis cela ne l’a plus été…). Ce qui signifie que la représentation inventée devient elle-même partie intégrante de l’objet représenté – le corps représenté se trouve comme augmenté d’une qualité en plus puisque auparavant, il ne possédait pas de représentation, ou du moins, cette représentation spécifique.

SUBMERSION

Paul Virilio – La notion de submersion est importante pour le design. Prenons le cas des Maldives, le territoire de l’archipel est en train de disparaître. Cette submersion pose la question du sol, ce n’est plus du territoire au sens géographique, c’est le sol. Le sol est submergé donc ce n’est plus un sol. La question de la perte du territoire se pose non seulement dans le cas du rachat des terres arables, mais aussi par la perte du sol à vivre pour des populations. On ne peut pas traiter du territoire sans traiter du sol, c’est-à-dire de la relation entre les trois sphères : la lithosphère, l’atmosphère et l’hydrosphère. En ce moment, la lithosphère est menacée dans l’atmosphère avec la pollution et, de l’autre côté, par l’hydrosphère avec la submersion.

HORS-SOL

Paul Virilio – On est en train de voir se constituer une sorte de hors-sol de la société. Le rachat des terres arables par des compagnies privées est un élément extraordinairement polémique. Je pense à Daewoo qui achète la moitié des terres arables de Madagascar. À la Chine qui achète de nombreux terrains en Afrique et en Amérique Latine. Il y a là un problème territorial, réellement géographique et politique, qui met en cause l’économie mondiale – l’économie-monde comme dirait Braudel – étant donné que le foncier est le soubassement des valeurs. À l’origine, le foncier était la richesse même, d’où l’impérialisme… Quelle est la nature du territoire hors-sol ? La question se pose dans le cas des immeubles multi-étages. Je ne suis pas contre la tour mais contre les tours comme solution. Rappelons qu’en ce moment, au Japon, on cherche à construire des buildings de plusieurs kilomètres de haut. Il y a un renversement pathologique qui n’est pas seulement une prouesse architecturale, comme la skyline ou la tour Eiffel. Les niveaux, les étages, l’ascensionnel sont des éléments de la dynamique de la trajectographie, qui est là en élévation et pas seulement en étendue. On peut dire que l’ascenseur est une autoroute verticale. Aujourd’hui, l’ascenseur domine sur la voiture : c’est le véhicule le plus utilisé dans le monde. On peut même dire sérieusement que le ciel va dominer sur le sol, étant donné que c’est le lieu des ondes et des transferts d’information.

LIMITES

Jean-Sébastien Poncet – Les limites ne sont pas qu’un trait sur une carte. Leurs caractéristiques varient suivant les espaces qu’elles séparent. Une frontière entre deux champs n’est pas qu’une ligne. Elle a une épaisseur. Elle est elle-même territoire entre les territoires. C’est une haie taillée d’arbustes, un tas de pierres, une haie de ronces, des herbes hautes où se mêlent l’orge du champ de gauche et le sorgo du champ de droite. Elle est zone de frottement entre les espaces. Suivant sa nature, elle possède différents degrés de porosité. Elle joue un rôle de filtre entre les espaces qu’elle articule. Quand nous concevons des espaces – qu’il s’agisse d’une cité ou d’une boîte – leurs parois doivent être pensées comme des filtres. Qu’est-ce que je laisse ou ne laisse pas passer ? Quels trajets je bloque et quels trajets je permets ?

Pierre Donnadieu – Il existe beaucoup de formes de limites, communales, invisibles, historiques, etc. On peut imaginer des marquages de toutes natures avec des designers dont le métier serait de marquer. Mais en dehors de l’espace public, il y a beaucoup moins de légitimité à marquer. Le monde de la limite, c’est le monde de la proxémie aussi au niveau des individus. Donc le design est un des éléments qui peut aider à fabriquer de nouveaux territoires pour de nouveaux usages et de nouveaux acteurs.

Mihael Milunović, Bunker, 2005. Une architecture défensive se déploie, en perspective, sur l’ensemble de la France. Le support est l’assemblage d’une trentaine de cartes routières des régions. Ici un détail de la Bretagne. © Mihael Milunović

IMAGE

Gilles A. Tiberghien – Les cartes du Moyen âge étaient plutôt des images permettant de comprendre intellectuellement notre monde, sans prétendre le représenter. À la Renaissance aussi, les cartes se sont données comme des images à méditer même si elles s’efforçaient de rendre compte avec souvent beaucoup d’approximation des nouvelles routes maritimes empruntées et des terres récemment découvertes. Plus généralement les cartes ont un aspect d’images et comportent elles-mêmes des imageries, même si elles n’en sont fondamentalement pas. Cette ambiguïté, néanmoins, a intéressé les artistes qui ont su la manifester de manière souvent très expressive.

TEXTE

Gilles A. Tiberghien – La fonction du texte dans une carte a toujours été complexe. La carte obéit à toute une rhétorique dont participent ses entours les plus immédiats, sur le plan visuel, mais aussi les modes de désignation et d’inscription des savoirs : titres, légendes, toponymes, cartouches agrémentés de commentaires, etc. Fondamentalement, la carte est un discours dont participent les mots et les images. Mais c’est une question de degré et selon, les époques, les types de cartes, les écoles de cartographies, les usages auxquels elles sont destinées, la part des mots est plus ou moins importante et leurs fonctions plus ou moins précise.

CODEX – VOLUMEN

Annick Lantenois – L’invention du codex (8) est celle d’une tension entre deux caractéristiques. D’une part, le séquençage du texte (sa structure par page) ouvre la lecture à une potentielle diversité de parcours. La tranche permet l’ouverture du livre comme un éventail. Elle est une invitation adressée au lecteur à rentrer dans le texte appréhendé globalement, à l’endroit où il désire ou a besoin de rentrer. Cette possibilité était inconnue dans le volumen, unique page horizontale pouvant atteindre plusieurs mètres de long sur une trentaine de centimètres en moyenne de largeur. Apparaissant et disparaissant sous l’acte de dérouler et d’enrouler, le texte comme totalité était inaccessible. Le canal de cette unique page imposait sa logique au parcours de lecture. Tout retour vouait la lecture à la répétition imposée par le geste d’enrouler et de dérouler. Cette répétition est un retour cyclique sur le texte qui cristallise celle du recouvrement et du découvrement du temps et de l’espace ainsi clos sur eux-mêmes. Ce que le séquençage du codex cristallise, quant à lui, est l’ouverture du parcours du lecteur qui est également le dégagement du temps de la répétition. Et là, se situe la deuxième caractéristique. Le codex adopté par la communauté chrétienne dès le 3e siècle, cristallise sa conception linéaire du temps. Pour les Chrétiens, le temps a un début et une fin et toute action de l’homme tend vers cette fin. La structure du livre aspire, lui-aussi, à cette fin : fin de l’ouvrage, du chapitre, du paragraphe, de la ligne. Il est l’alpha et l’omega, la première et la dernière lettre de l’alphabet grec. Toute mon attention de lectrice tend alors vers cet omega qui est aussi dénouement. Ces deux aspects du codex sont aussi ceux qui firent la puissance du christianisme : son aspiration à la délivrance, à la fin, et son prosélytisme. Le livre est le lieu stable et permanent du Verbe jamais entendu et pré-existant à tout lieu ; à conserver, à défendre et à étendre au-delà de toutes limites géographiques et temporelles. Ici s’enracine le long processus d’occidentalisation du monde.

AUTEUR

Philippe Rekacewicz – C’est vers la fin des années quatre-vingt que Le Monde diplomatique s’est intéressé de près à la discipline cartographique et à l’infinie richesse de ses modes d’expression. En combinaison avec le texte, les cartes thématiques se révèlent être de formidables outils pour éclairer les grands thèmes géopolitiques que le journal traite régulièrement. Peu à peu, à partir de 1990, la carte est travaillée et éditée comme un texte : elle procède avant tout d’une intention, et sa genèse, d’une méthodologie rigoureuse. Les données et les informations sont soigneusement collectées, les sources référencées, les modes de représentations visuelles scrupuleusement choisis. De simple objet technique, elle devient une production d’auteur qui se fond dans le texte, aidant le lecteur à réaliser l’extension et les conséquences géographiques des analyses qui lui sont proposées.

TRAJETS

Paul Virilio – Quand on parle de terri-toire en évacuant la notion de parcours visuel ou physique, il y a une sorte d’interdit qui m’étonne. On a oublié l’être du trajet : objet-sujet-trajet. Le territoire est approprié par le mouvement. La chevalerie, par exemple, s’est appropriée le territoire ou plutôt le terroir des sédentaires et des agriculteurs. Les moyens de transport marquent le territoire, le ferroviaire ou la navigation et le trajet nautique définissent un territoire. Il est très important de revenir au territoire maritime, parce qu’aujourd’hui, les flux l’emportent sur les stocks et donc la notion de fluidité est centrale dans la notion de territoire. Il y a beaucoup de paradoxes dans ce que je dis, ce ne sont pas mes paradoxes mais ceux de la situation.

Pierre Donnadieu – Est-ce que l’on s’approprie le territoire lorsqu’on fait un trajet ? Je n’en suis pas certain. Même si vous faites un trajet des milliers de fois, la première fois vous remarquez ce qu’il y a autour de votre voiture et puis au bout d’un certain temps, vous ne le remarquez plus. Si vous abandonnez ce trajet et que vous revenez, vous allez simplement reconnaître ce que vous avez vu. C’est un trajet que vous êtes obligé de faire, donc un circuit qui vous est familier. La familiarité ne coïncide pas avec la notion d’appartenance. L’appartenance c’est la revendication. Si on vous vole votre territoire, on vous prive d’un morceau de vous-même. Si on bouleverse un trajet qui vous est familier, ce n’est pas la même chose : il n’y a pas d’investissement affectif. Dans certains cas il y a des trajets qui impliquent des investissements affectifs, mais pas ceux que recouvrent la familiarité, l’habitude d’un trajet.

OBJETS

Jean-Sébastien Poncet – L’objet est marqueur du lieu au même sens qu’on pourrait parler en médecine de marqueurs. C’est-à-dire qu’il est à la fois un signal et un concentré du corps dont il fait partie. Par exemple, un ganglion est un marqueur physiologique d’une infection. Un tracteur marque le sol de deux ornières caractéristiques. Celles qu’aujourd’hui on assimile communément à la forme d’un chemin de campagne. Il est marqué, en retour, par des conditions physiques : le vent, la pluie, le choc d’une branche d’arbre, etc. Autant de trajets qui caractérisent le lieu dans lequel l’objet évolue. L’objet devient marqueur du territoire quand il sert à marquer une limite. On trouvera dans ce rôle le clocher d’une église (qui, par l’étendue de son signal sonore, délimite un territoire paroissial), la borne de limite d’un champ, l’enseigne publicitaire, etc. Prenons l’exemple d’une voiture : elle conditionne la taille des infrastructures, elle marque par là le dessin des villes. Pourrait-on dire ainsi qu’en marquant un lieu, les objets peuvent tous être envisagés en tant que marqueurs du territoire ?

Pierre Donnadieu – Tous les objets ne sont pas des marqueurs de territoire. Vous marquez un territoire au sens ou vous mettez en place un signe qui indique que c’est vous qui êtes là. Et ce signe est constant. Il est là pour dire la volonté de x ou y de s’ancrer. Dans le territoire il y a une notion d’ancrage, presque de racine et l’appartenance, elle se manifeste visiblement ou pas. La voiture est un moment, elle circule. Elle ne marque rien du tout. Ce qui marque c’est l’autoroute, qui est le lieu du passage : le territoire de l’État, de la société d’autoroute. Des voitures passent, mais il n’y a pas d’intention de la voiture de marquer le territoire dans lequel elle circule.

MÉTHODE

Philippe Rekacewicz – Le processus de création cartographique se place entre l’observation du terrain (qui inclut le travail de bureau, la collecte des données et des informations sur un sujet, la collecte du matériau brut, quantitatif et qualitatif, les idées, les intuitions) et la projection, sur un morceau de papier, de la construction mentale de la carte. La carte est une composition visuelle et le cartographe l’interface intuitive entre la réalité et sa représentation. Il lui est impossible de penser son projet en lien direct avec ce qu’il voit du monde, puisque entre les deux, précisément, intervient toute une batterie de filtres. Comme un metteur en scène de théâtre qui, sur la base du monde réel, choisit la personnalité de ses acteurs et l’atmosphère de ses décors.

Pierre Donnadieu – Le design d’un vêtement, d’une voiture, on sait ce que c’est. Regrouper un ensemble d’objets et admettre qu’ils ont une relation entre eux, c’est ce que le géographe ou le paysagiste appelle un saut d’échelle. On regarde un ensemble d’objets dans un espace, par exemple. Dans une rue, par exemple, il peut y avoir des arbres, des bancs, etc. La finalité d’un projet peut être la cohérence plastique de l’ensemble. Il y a une volonté de créer un espace dessiné et, en même temps, fait pour être écouté, ressenti. Dans la mesure ou la polysensorialité intervient, les pratiques du design et du landscape design se recouvrent. On va finalement faire ce que d’autres ont appelé des ambiances. On va fabriquer des lieux. On va caractériser ces lieux par des signes. Des signes sonores, continus, discontinus, localisés. La question du design dans l’espace va concerner des objets mais surtout des espaces qui accueillent des objets ou des signes perceptibles. Dans ce cas-là, le travail d’un urban designer se confond avec le travail du landscape designer.

Lire § II. Paul Klee, « Credo du créateur », dans Théorie de l’art moderne, trad. P. H. Gonthier, Genève, Denoël / Gonthier, « médiations », 1975. © Schwabe & Co.

OBJECTIVITÉ

Gilles A. Tiberghien – Voir, c’est toujours, si peu que ce soit, imaginer. Quels que soient les outils utilisés dans l’acte de cartographier, cette dimension n’est pas réductible. La carte est une construction qui suppose conventions, sélection et schématisation. Avec Google nous rentrons dans un autre type d’imaginaire, englobant, totalisant et qui, en nous faisant changer d’échelle à grande vitesse, nous donne l’illusion de tout voir. Mais ce n’est précisément qu’une illusion, particulièrement grisante c’est vrai. Google, de surcroît, est dans un rapport aux cartes comparable à celui de la photographie aérienne. Celle-ci permet de vérifier ou d’affiner certains contours, certaines données, mais elle ne nous permet de connaître que ce que nous savons déjà. Il nous manque les toponymes, les mesures, ce qui nous permet de saisir à quoi correspondent les parcellaires, la hauteur et la profondeur etc. C’est cela que nous font justement comprendre les graphistes, les artistes et les géographes qui dessinent les cartes et sans lesquels les seules photographies ne nous fourniraient aucune intelligence du monde. Ce sont eux qui guident notre imaginaire et qui lui fournissent ses points d’applications ou ses ouvertures.

Philippe Rekacewicz – La carte est souvent considérée par le lecteur comme une représentation objective, cette confusion, dans l’esprit des lecteurs, vient de la forme finale de la carte : une belle image, précise, parfois très fouillée et surtout imprimée, lui donne une légitimité presque absolue, en particulier quand elle est estampillée par des États, des institutions nationales ou internationales, réputées et reconnues. Par une vision aérienne globale, elle permet d’embrasser des pays ou des continents d’un seul coup d’œil, ce qui procure une sourde impression de puissance et nous donne l’illusion de contrôler l’espace.

TRACE

Paul Virilio – Aujourd’hui la traçabilité des produits et des personnes nécessite une trajectographie, sans doute que demain la traçabilité remplacera l’identité. L’identité est effectivement liée à une géographie, à une position de naissance avec le droit du sol, l’identité nationale, etc. Je crois que l’on va vers une traçabilité où le trajet de la personne dominera sur l’identité d’origine. Le droit au trajet dominera le droit de propriété. On le voit aujourd’hui dans l’évolution de la sédentarité. Sont sédentaires ceux qui sont partout chez eux grâce au portable, aussi bien dans le TGV, dans l’ascenseur que dans l’avion. Sont nomades ceux qui ne sont nulle part chez eux, sinon sur les quais, dans les tentes où dans les camps. On embraye tout de suite sur des dynamiques et le design doit assumer ce passage de la géographie, de la territorialité à la trajectographie.

PAYSAGE

Pierre Donnadieu – Le paysage est une notion complexe qui est essentiellement relationnelle. Il n’y a pas de paysage sans des sens qui donnent accès à l’espace. Plus traditionnellement, le paysage c’est un regard porté sur l’espace. Dans la culture occidentale, ces regards se traduisent par la représentation dans les domaines de l’art, de la littérature et de la science. Donc pas de regard, pas de sens, pas de perception, pas de représentation, pas de paysage. Le territoire existe par des relations de type vécues ou politiques et administratives. Pour le dire simplement, le territoire renvoie à un pouvoir exercé par une personne ou par un groupe sur un espace. Ces deux notions se recouvrent un tout petit peu dans la mesure où le paysage est interprété comme espace vécu, polysensoriel. À ce moment-là, il y a recoupement entre l’espace vécu en tant que paysage et le territoire en tant que lieu d’appartenance. Sinon les deux notions sont distinctes.

ESQUISSE

Philippe Rekacewicz – La relation de la cartographie à l’art trouve sa pleine expression dans le travail d’esquisse qui préfigure la naissance de la carte. La phase de recherche, l’exploration graphique et les essais se font toujours au crayon. Formes, surfaces, lignes et points, textures, couleurs, mouvements, contrastes, intensités, brillances, reliefs, etc. Non seulement les crayons offrent une bien plus grande liberté de ton, mais l’esquisse manuelle permet de figurer avec beaucoup plus de flexibilité et de force l’imprécision cartographique, généralement considérée comme inacceptable lorsque le document est informatisé. Les producteurs de carte voient s’ouvrir au-delà des portes du mensonge et de la manipulation celles de l’imagination et de la créativité. La nature, les paysages urbains ou industriels offrent parfois les sources d’inspiration pour créer les symboles dont on saupoudre son tracé.

Gilles A. Tiberghien – Les cartes décrivent aussi des processus de pensées : elles aident à organiser ou à classer le savoir, permettent de découper le temps mais décrivent aussi des mouvements dont le caractère répétable est parfois assez aléatoire, si bien qu’elles s’apparentent alors à des diagrammes ou à des formes de notation. On est bien sûr ici aux limites de la cartographie, mais cette limite interroge la nature même des cartes.

PRÉSENTATION

Franck Leibovici – Le graphisme importe de nombreuses procédures externes et se les approprie (de l’art, de l’économie, etc.). En cela, ses outils fonctionnent comme des médiateurs qui vont se mettre à produire des représentations qui n’existaient pas auparavant. Inventer des représentations, c’est, d’une certaine manière, inventer ce qu’on appelle du « réel ». Les objections à cette équation « inventer des formes de représentations = inventer du réel » sont classiques et nombreuses. On les résumera en disant que fabriquer des images ou des discours ce n’est pas changer le cours profond des choses, car tout cela n’est que surface. En fait, on aurait d’un côté, l’essence des choses qui est du côté de la « présentation » et de la profondeur, et d’un autre côté, la représentation, les apparences, les surfaces. On voit donc que l’enjeu ici porte sur ce qu’on entend par « représentation ». Si on est essentialiste, alors oui, le graphisme, c’est comme la sophistique – on est dans le cosmétique. Si on est plutôt pragmatiste,on pense qu’une nouvelle représentation apportera une dimension de plus à un objet en train d’être construit et là, la distinction présentation/représentation s’estompe.

REPRÉSENTATION

Philippe Rekacewicz –La carte est une représentation nécessairement tronquée de la réalité, c’est un mensonge au moins par omission. Son créateur propose un document filtré, censuré, qui témoigne plus de sa manière de concevoir le monde que d’une quelconque image transposée. Même armé de la connaissance nécessaire d’une région ou d’une thématique, sortir des images figées pour imaginer de nouvelles manières de montrer le monde, refléter avec justesse les évolutions politiques et culturelles s’avère très difficile.

(1) Pierre Donnadieu est agronome, géographe et enseigne à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles où il dirige le laboratoire de recherche (LAREP). Ses travaux concernent les théories, les pratiques et les métiers du paysage.

(2) Annick Lantenois est spécialiste de l’histoire et de la théorie du design graphique. Elle enseigne à l’École régionale des beaux-arts de Valence, dans l’option design graphique.

(3) Franck Leibovici est auteur de portraits chinois, et des documents poétiques, al dante, « questions théoriques/forbidden beach », 2007.

(4) Philippe Rekacewicz est géographe, cartographe et journaliste, responsable de la cartographie au Monde diplomatique depuis 1988. Il a dirigé, de 1996 à 2006, le département de cartographie du GRID-Arendal, une unité du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) délocalisé en Norvège.

(5) Gilles A. Tiberghien est philosophe, il enseigne l’esthétique à l’université Paris 1. Membre du comité de rédaction des Cahiers du musée d’art moderne et des Carnets du paysage, il est l’auteur, entre autres, de Finis terrae, imaginaires et imaginations cartographiques, Paris, Bayard, « le rayon des curiosités », 2007.

(6) Paul Virilio est urbaniste et essayiste. Il a été, entre 1968 et 1998, professeur, directeur et président de l’École spéciale d’architecture (ESA), à Paris. Il a collaboré à plusieurs expositions de la Fondation Cartier pour l’art contemporain ; récemment, Terre Natale, Ailleurs commence ici, avec Raymond Depardon (21.11.08 – 15.03.09).

(7) Paul Virilio, L’Art à perte de vue, Paris, Galilée, « L’espace critique », 2005.

(8) pour Codex Volumen, voir Emmanuel Souchier, Histoires de pages et pages d’histoire, L’aventure des écritures. La page, Paris, BNF, 1999. Roger Chartier, Du codex à l’écran, revue en ligne Solaris, № 1, 1994, < http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d01/1chartier.html >

.CORP & Jean-Sébastien Poncet

Article paru dans Azimuts 33, Cité du design éditions, 2009